2014/12/23 生島

ぷれいす東京の研究部門 が実施した、以下の2つの調査の報告書を公開しました。ぜひ、ご覧ください。この調査は、平成26年度厚生労働科学研究費 補助金(エイズ対策研究事業)として実施したもので、若林チヒロ(埼玉県立大学 保健医療福祉学部 健康開発学科 准教授)さんがこの調査を分担研究者と して担当しました。この調査は5年おきに実施してきた調査の第3回目にあたります。

「HIV陽性者の健康と生活に関する実態調査」 分担研究者:若林チヒロ(埼玉県立大学)

A調査【ブロック拠点病院とACC調査】報告書

【A調査】ブロック拠点病院とACC調査 9病院 1,100名

B調査【中核拠点病院等調査】報告書

【B調査】中核拠点病院等調査 22病院 369名

平成26年度厚生労働科学研究費補助金(エイズ対策研究事業)

地域においてHIV陽性者等のメンタルヘルスを支援する研究

研究代表者:樽井正義(特定非営利活動法人ぷれいす東京理事/慶應義塾大学名誉教授)

2014/11/27 生島

生島です。

第28回日本エイズ学会に おけるぷれいす東京、

研究班に活動に関する発表を整理してみました。

参加される方は、どうぞ参考にしてください。

何かお気づきの点があれば、お知らせください。【研究班、発表スケジュール】

■12月3日(水)10;20〜11:50 第4会場(10F) ● 佐藤郁夫(S3-2)

■ 12月3日(水)16;50〜17:50 ポスター会場(10F) ポスター発表 ● 矢島嵩(P

■ ● 野坂祐子(034-5) HIV陽性者MSMにおける薬物使用とその背景要因〜薬物使用経験のあるHIV陽性者へのインタビュー調査を中心

■ ● 森戸克則:患者と専門職が共に築いてきた医療と福祉● 白阪琢磨:HIV医療の現状と課題

■ ● 若林チヒロ(P2-071):ブロック拠点病院とACCにおける「健康と生活調査」

ポスター発表 社会:在宅支援・ケアコーディネーション (

● 大木幸子(P2-106) 全国保健医療機関の精神保健担当者におけるHIV陽性者の薬物相

■

シンポジウム12● 生島 嗣(S12-5) HIV陽性者、感染不安者を対象にした相談相談から見える、早期検査と早期治療に向けてのヒント

■

≈ 若林チヒロ(S15-1):HIV陽性者の薬物経験〜中核病院/ブロック拠点・ACCを受診する陽性者の調査から

● 西島健(S15-2):薬物使用のHIV感染者の健康に及ぼす影響● 田村通義(S15-3):男性同性愛者当事者から見た、自身の薬物依存症及びHIV 感染について● 樽井正義(S15-4):薬物使用の現状と課題

■ ~ 12:20 第7会場(10F)● 岡本学(047-1) ブロック拠点病院とACCにおける「健康と生活調査」-就労と職場環境● 生島嗣 (047-2)ブロック拠点病院とACCにおける「健康と生活調査」-薬物使用の状況

■ ~ 12:20 第3会場(10F)● 池田和子(042-1) ブロック拠点病院とACCにおける「健康と生活調査」-HIV治療と他疾患管理の課題● 大金美和(042-2) ブロック拠点病院とACCにおける「健康と生活調査」-自覚症状とメンタルヘルス

【ブースでの情報発信】

地域においてHIV陽性者等のメンタルヘルスを支援する研究●ブ ロック拠点病院とACCにおける「健康と生活調査」報告書(予定)

2014/11/17 生島

東京都のトーク番組、Words of Love に出演しました。

メインMCはハイキングウォーキング。Q太郎さん(左)、松田さん(右)の2人組。

HIV検査にいったことがある松田さん、怖くていまのところ行けないQ太郎さんを巻き込んでのトークは、本当に面白い。

HIV陽性者の生活実態調査などを発表するなかで、職場の同僚へのカミングアウトの割合を発表すると、職場の同僚である2人は言えるかなーという風に自分たちに重ねてトークしてくれて、見る方も本当に考えさせられます。

動画の模様。

https://www.youtube.com/watch?v=ntZ-QnB1kc8

東京都HIV/エイズ啓発番組「Words of Love」とは エイズについて知ってほしい。自分や大切な人のために・・・http://www.wordsoflove.jp/

2014/7/15 生島

7 月12日(土)に新潟にて、関東甲信越エイズブロック拠点病院のHIV診療担当者の研修会が開催された。

生島も3人の演者の一人に加えていただいた。参加者は、医師、看護師を中心に150人くらいの方がいらした。

修了後、懇親の場をもうけていただいたので、参加させていただき、新潟大学病院で診療を担当していらっしゃるドクターたちの話をお聞きした。

そこでお聞きした話は、なんとか、地元のゲイ、バイセクシュアル男性たちと、なんとか接点がつくれないだろうかと相談でした。

HIVに感染し、病院にたどりついた時には、その多くが発症状態なのだそうです。

ブロック拠点病院である新潟大学病院、県や市と協議会をつくり、なんとか当事者へのコンタクトを試み、HIV検査や相談に関する情報提供の協力を試みたけれども、難しかったのだそうです。

地方都市では、共通した問題だと思いますが、それぞれの地域に、ゲイ、バクセクシュアルのなかに、なんとか仲介となれる人がリクルートされて、地元の当事者のライフスタイルを尊重した上で、情報が流れるような、連携ができたらと思います。

何か、情報があれば、ぜひ、お知らせください。

2014/5/29 生島

5月25日に第20回目にあたる年間活動報告会を開催しました。 イベントが多い時期に、 55名の方に

当日は、ぷれいす東京スタッフ以外にも、当事者や企業の方、連携 機関の方など、様々な方にご参加いただきました。この場を借りて 御礼を申し上げます。

トークコーナーでは、10年以上にわたり、ぷれいす東京の活動を 支えてくれている、ボランティア・スタッフ達に感謝状を理事より 贈呈し、トークを行いました。長年ボランティア活動をしているス タッフの、参加の動機は本当にさまざまでした。

「身内の看取りは上手く出来ずに、他人のケアだったらうまくでき るのではと思い参加した」

「ゲイ雑誌で記事をたまたま見て、人間関係を広げたいと思い連絡 した」 「カウンセリングの勉強をしていた時の先輩から誘われて(怖くて

「海外から帰国して「ゴム無しのセックスを強要されたら、自分は 「NO」と言えるけども、そうでない女性が多くいることに気づき 参加した」

「自分のHIV陽性がわかったときに、ぷれいす東京にお世話にな ったので、落ち着いてから恩返しと思い参加した」

「自分が検査を受けたことがあって、HIVについて何もしらなか ったから、ちょっと勉強してみようと思って」

「自分は相手にコンドームを使ってて言えるけど、言えない人がい るのが信じられなくて(笑)どうしてなんだろうという所から興味 をもった」

「パートナーが陽性だとわかり あちこちの保健所や電話相談に相談したら、どこにかけても"ぷれ いす東京"という怪しい名前がでてくるので、この団体に興味をも った。実際に事務所を訪問して、池上前代表の説明を聞いて、この おばさん(爆笑)信用できるとおもった。」

など様々。笑いあり、ほろっとするところありの楽しいトークとな りました。

特に印象的だったのは、トークに参加してくれたボランティア達が 口にした、ぷれいす東京の居心地の良さ、スタッフ同士の人間関係 の輪の存在でした。

自分のことをどこまで話す、話さないという個人の意思や多様性を 尊重しあえる関係、ぷれいす東京が築いてきた人間関係は本当に宝 だと実感しました。今後は何とか地域社会にも広げていきたいと考 えます。

詳細は、ぷれいす東京ニュースレターの8月号などで報告をする予 定です。お楽しみに

また、当日の模様は、毎日新聞の東京版でも、報道されました。 無料で登録できるので、よろしければそちらもご覧ください。

(毎日新聞 2014年05月26日 地方版)

ぷれいす東京の活動は21年目にはいりました。 今後とも、HIV を持っていても、持っていなくても、わからない場合でも、誰もが 自分らしく生きることのできる地域の環境づくりに、スタッフ一同、地域の方々と連携しつつ、取り組んでいき たいとおもいます。

NPO法人ぷれいす東京代表 生島嗣

2014/4/15 生島

Tokyo Rinbow Week2014が4 月26日(土)~ 5 月6 日(祝)に開催されます。期間中に、LGBT に関連した様々なジャンルで活動するNPO・団体・ネットワークが、自治体・企業・メディア等と連携しながら、多岐にわたるイベントや企画が運営されます。期間中、いくつかのHIV関連のイベントがあるので、紹介します。

http://www.tokyorainbowweek.jp/

■4月26日(土)13:00 – 15:00 @ Galaxy Gingakei

法律トークショー 「こんなときどうする?よくある法律トラブル7選」

(Tokyo Rainbow Week2014 webから )LGBT支援法律家ネットワークの有志の弁護士がよくあるLGBT法律問題をわかりやすく解説します。ゲストには、HIV陽性者支援活動で知られるぷれ いす東京代表の生島嗣氏と、ドラァグクイーン兼ライター・脚本家でおなじみのエスムラルダさん。

http://www.tokyorainbowweek.jp/?p=133

■4月27日(日) @ 代々木公園イベント広場&野外ステージ

(フェスタ)11時~ (パレード)出発時刻:13時頃~15時(予定)

東京レインボープライド パレード&フェスタ 2014

当日参加できる人も、できない人も、ぜひ、サイトを訪れてください。

facebook https://www.facebook.com/pages/AIDS-is-NOT-OVER /619114934835358?ref=hl

twitter https://twitter.com/AIDSisNotOver

■4月29日(祝) 14:00 – 17:00 @箪笥地域センター 5階 コンドル(多目的ホール)

ぷれいす東京設立20周年記念シンポジウム

HIV/エイズとともに歩んだ20年と、これからのこと。

出演:池上千寿子(ぷれいす東京前代表)

樽井正義(慶應義塾大学名誉教授)

根岸昌功(前都立駒込病院感染症科部長・ねぎし内科診療所院長)

宮田一雄(産経新聞編集委員)

国際エイズ会議が日本で初めて横浜で開催された1994年、ボランティアの有志により「ぷれいす東京」が設立された。以来20年間、ゲイ・ バイセク シュアル男性らを含む年間約4,000件のHIV陽性者とそのパートナー・家族からの相談、2,400件の感染不安に関する電話相談を受ける など、地域に 根ざした活動を続けている。

1997年からは10年に渡り、ゲイ・バイセクシュアル男性向け啓発イベントVoiceを開催し、その後も、“Living Together”という陽性者や周囲の人による参加型キャンペーンを呼びかけるなどしてきた。

ぷれいす東京がこれまでコミュニティとともに歩んできた道のりを、設立当時を知るゲストによるトークと映像でふりかえり、これからの道すじ を探る。申し込み不要、無料。

■5月6日 (祝)17:00 – 20:00 @スナック九州男

第32回Living Togetherのど自慢

We’re already Living Together

HIV+の人やその周りのひとたちの書いた手記の朗読+コメント+のど自慢の合体参加型サロン☆カラダで聴いてココロで歌おう♪豪華出演者と ともにお届けします。NPO法人akta

http://akta.jp

Living Together計画

2014/3/26 生島

生島です。

終わってからの案内で、すいません。

3/23日に、以下のトークショーに参加してきました。上映が終わって、皆様の前に、坂上監督とともに並ぶと、観客の皆様の目は、すでに涙で一杯でした。この映画はHIV陽性の女性も多く出演します。一人一人の女性たちの体験談に基づいた内容が舞台上のパフォーマンスのパートとして組み込まれていきます。

なかなか向き合うことが難しい話題、話しにくいことを題材にしながらも、舞台の上にたち表現することを通して、最後には、それを演じる彼女たちの顔は自信と力強さに満ちていました。

ぜひ、この機会にご覧ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

映画「トークバック・沈黙を破る女たち」 上映後のトークショーのお知らせ

舞台はサンフランシスコ。元受刑者とHIV陽性者が自分たちの人生を芝居にした。

予告編 https://www.youtube.com/watch?v=vOpc6xmcVys

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーゲストは下記のとうり。ユニークで豪華な顔ぶれに、何度も足を運びたくなる?!

3/22(土) 新井英夫さん(体奏家) http://www.imageforum.co.jp/theatre/

2014/3/15 生島

HIV感染がわかることで勤務先を退職することになってしまったHIV陽性者による訴訟に関するニュースを読み感じたことを書かせていただく。

毎日新聞 2014年03月14日「HIV:退職の看護師訴訟、結審 福岡地裁支部」

http://mainichi.jp/select/news/20140315k0000m040034000c.html

体調が不良があった看護師が、勤務先の病院から紹介を受けた専門医療機関(エイズ拠点病院でもある)でHIV陽性だと判明。専門医療機関はご本人の職場だった病院に「紹介元医療機関への経過及び結果報告」としてHIV感染も含めて報告をした。勤務先、専門医療機関が訴えられていたのだが、専門医療機関とご本人との間では、すでに和解が成立している。職場が重なる場合には、紹介元への報告においては、本人の意思を確認していくという再発防止も提案されているという。

しかし、職場の医療機関内との間で、訴訟が継続しており7月に結審だという。診療情報として提供された報告情報を職場の労務管理に利用したのかどうかの是非が争われている模様。勤務先であった病院は、本人の体調に配慮して休職を勧め、退職を強要した訳ではないと弁明しているという。

私たちが受ける相談のなかでも同様のケースはある。看護師長が事務方から風評被害を恐れて、退職に誘導するように指示されており、師長が疑問を感じて相談をしてくるなどの事例が複数ある。その一方で、陽性者自身も陽性とわかったら看護師として働くことはあきらめるべきだというHIV陽性者もいて、自主的に退職してしまうこともある。

日本看護師協会が2010年10月に名古屋でおきた、HIVに感染した看護師への退職勧告報道について、以下の声明を発表している。

HIVに感染した看護職の人権を守りましょう

ぷれいす東京ではHIV陽性の看護師たちのミーティングを実施しているのだが、参加者の多くがHIV感染に、エイズ発症で気付く割合が高い印象である。彼らの職場 は、自己の感染確認を躊躇させるような環境なのだろうか。今後も、この訴訟に注目していきたい。

2014/1/11 生島

第3回の就職支援セミナー 1月22日(水) 夜間に開催します。以下の通りです。HIVへの理解があり、 両方について話していただける予定です。ご期待ください。

アマゾンジャパン 株式会社、 セントメディア株式会社

2企業からの情報提供に加えて、他のIT企業の経理、事務スタッフ、アパレルメーカーの雇用情報なども提供予定です。

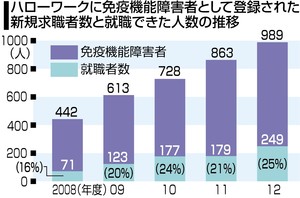

最近、中日新聞さんの記事(12/27)の取材に協力しました。記事には、ハロワークで免疫機能障害者として就職活動する

2012年に、登録している人は989人、うち就職がきまったのは、249人となっています。2008年は、442人中71人ですから、

中日新聞(12/27)

ぷれいす東京に就労に関する相談で来所する方には、一般枠だけで就職活動をする人もいますが、障害者枠と一般枠の両方で検討をしている人が増えているように感じます。

障害者枠での就労は給料が安い求人も多いのですが、最近では人事や総務などでの補助的な労務でないポストに入職する人たちが増えているように思います。そうした枠では、他の労働者と変わらぬ条件で就労している人もいます。

一般枠でも、障害者枠でもHIVを差別しない企業さんが増えてきています。ぜひ、この機会を皆様の就職、転職などの参考に御役立てください。みなさまの積極的な参加をお待ちしています。

2014/1/7 生島

今年もよろしくお願いします。

ぷれいす東京は 1 994年の4月に誕生しました。 今年20周年を迎えます。様々な記念イベントを予定していますので、 よろしければご参加ください。

この20年で HIV を取り巻く環境は大きく変化しました。 発足当初はとてもネガティブな文脈ではありましたが、社会の関心もありました。しかし、最近では HIV に関する報道もすっかり少なくなっています。 今後は私たちにできる範囲で、報道を増やすためのメディアとの協力も実行しこうと思います。

20年前、日本では「感染爆発前夜」という言葉が飛び交っていました。 当時、多くの企業で、社員が感染した場合に備えたマニュアルづくりが盛んに行なわれたりもしました。その後、様々な専門家や関係者の努力によるところも大きいと思いますが、日本では、未だに感染爆発は起きていません。

しかし、ぷれいす東京に寄せられる相談内容から推測すると、性別やセクシュアリティに関係なく、幅広い層の HIV 陽性者から相談が寄せられています。女性のHIV陽性者からの相談もあるし、異性愛の男性、女性パートナー、家族からの相談も寄せられています。しかし、最も多くよせられる相談は、男性とセックスをする男性たちからで、この層における感染拡大が、今でも続いていることを教えてくれています。

日本における、 HIV 陽性者の年間の新規報告は、微増か横ばいとなっています。日本の HIV 感染に関する状況を海外と比較すると、感染の低い国とされています。そうした状況における対策の基本は、最も感染が広がっている層への働きかけが大切であるといわれています。何故かというと、 HIV 感染の広がりは静かに進み、一つの集団から、周囲の集団に広がり、大きな流行になったときには、それを止めるのが、非常に難しくなるからです。

しかし日本社会の現状をみてみると、これまでの景気の冷え込みからの反省からか、個人よりも企業の利益が優先される風潮が社会全体を支配しています。経済対策が優先され、貧困や福祉、もちろん感染症対策などは後回しになりがちです。

HIV 対策をより有効にするためには、少数者へきちんと対応できる社会のあり方が求められているのです。そのため、厚生労働省はエイズ予防指針という、政策の指針のなかで、対策を強化すべき集団を「個別施策層」として位置づけています。そのなかには、青少年、外国人、同性愛者のほか、セックスワーカーとその客についても、「HIV対策を進める観点からは、性風俗産業の従事者及び利用者も個別施策層として対応する必要がある」と位置づけています。また同時に、「これら個別施策層に対しては《人権や社会的背景に最大限配慮したきめ細かく効果的な施策を追加的に実施することが重要である》と明記しています。

私たちは、HIV陽性者支援を実践し、 HIV のリアリティを伝えるなどの啓発活動をしています。そんな私たちが考える、 日本社会に望むことは、少数者への配慮ある社会、誰も排除しない社会の実現です。このことが、 社会がHIV/ エイズとうまくつきあっていくためには、とても大切なのです。この点を後回しをすることが、今後にどのような負の影響を及ぼすのかを心配しています。今年、私たちの20年の歩みを振り返るととともに、多くの市民とこのことを考えていけたらと願っています。

ぷれいす東京 生島嗣

Pages: « 前のページへ 1 2 3 4 5 6 7 次のページへ »